-Traducción de Antonio Rivas-

-La biblioteca de Carfax-

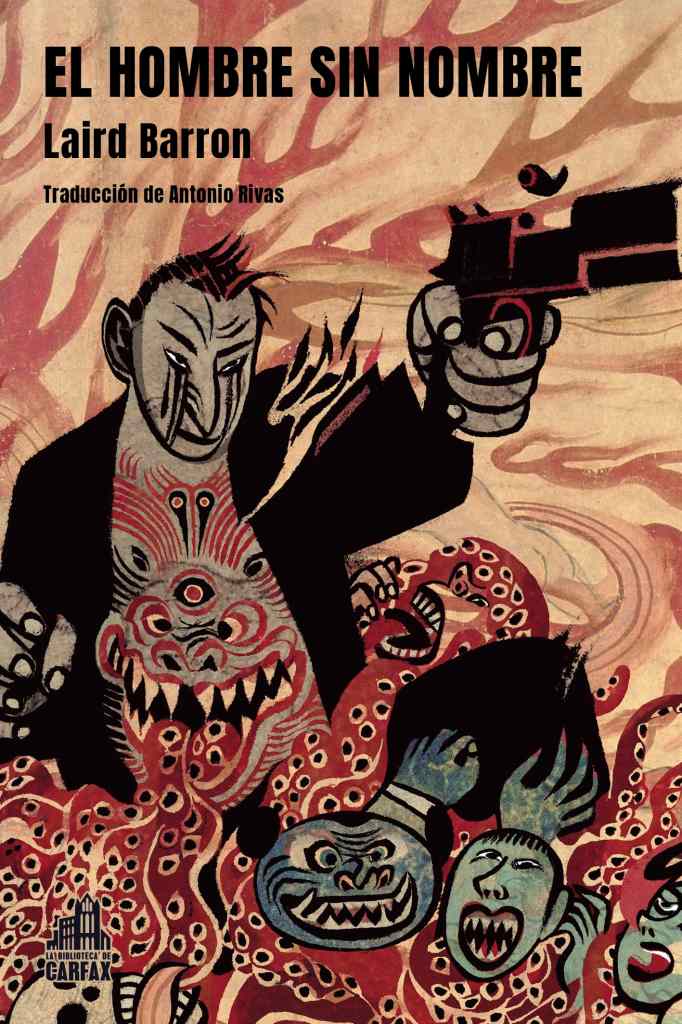

Confesamos que hemos leído esta tremenda obra de Laird Barron con Linkin Park de fondo, en una fusión atmosférica perfecta. ¡Vaya novelón! La estética, la rotundidad del personaje central -ese Nanashi de película-, la mano fotográfica más turbia y perturbadora del autor, catapultada por una labor sublime de Antonio Rivas, la mezcla terrible de emociones y estados de ánimo durante el frenético proceso lector, la humanidad que alberga la historia, que se siente tan real, tan pura. Nuestra más sincera enhorabuena a La biblioteca de Carfax por nutrir con obras tan geniales su inmaculada Colección Deméter, rincón de enormes placeres.

‘El nombre del mundo’, firmado por Rubén Sánchez Trigos, es el excelente prólogo que nos introduce en la jungla: nos presenta a Barron en y desde su contexto, ofreciéndonos un background muy seductor sobre su biobibliografía, a Nanashi como protagonista -y ejemplo de protagonista- y un estudio arqueológico rabiosamente interesante, pertinente -y acertado, en nuestra humilde opinión- sobre el panorama de la literatura de terror contemporánea, un terreno atestado de propuestas brillantes dentro del cual Barron clava la bandera de la Maldad como concepto capital. Y damos fe de su convicción para hacerlo.

Dos partes muy equilibradas, en extensión casi simétrica, componen El hombre sin nombre: Primera parte – Las aves nocturnas y Segunda parte – El laberinto de cuchillos. La lucha entre los clanes Grulla y Dragón proyecta colectivamente una nómina apabullante de actores y voces que se ingiere como un bloque dulce y sangriento, dentro del pérfido territorio de la Yakuza japonesa. Si Nanashi es el protagonista activo, podemos denominar a Muzaki el protagonista pasivo o verdadero elemento focal de la acción global de la obra, su gran diana, su terrible e irresistible motor.

El otrora insigne luchador se mezclará con la sibilina comunidad criminal en una jugosamente ácida madeja de caos y destrucción. La avalancha de imágenes y visiones, adosadas al mundo onírico más ominoso y fascinante, se cierne sobre nuestra cabeza nada más iniciar la lectura: Muzaki tendrá una especial presencia en toda la vorágine, la cual tiende a brotar con el color amarillo como tinte preferente.

La idea es sencilla: secuestrar “amablemente” a Muzaki para fastidiar al clan Dragón. La ejecución es mucho menos sencilla: una vez se adentran en las montañas -esa noche en el albergue es absolutamente mágica para el lector, narrada con una calidad extraordinaria, con una capacidad inusual para sujetar nuestra atención palabra tras palabra, con el diálogo entre los dos pesos pesados -Nanashi y Muzaki, recordamos- como vehículo principal y brillante.

Es ahí donde se siembra la inestimable fiereza de cuanto esconde la trama, donde se enjuaga la plaga de sombras que acechan el rumbo de nuestro protagonista y de todo lo que le rodea -y le importa y le preocupa-. Todo queda cocinado listo para estallar, pero la sutileza de Barron es tal que asistimos a un verdadero capítulo maestro de thriller, de suspense maravillosamente logrado en términos de tensión e intriga.

El día siguiente -explícita y figuradamente- significa un nuevo amanecer, circunstancia que más allá de lo propiamente argumental nos revela la constancia semántica de la conversación entre luz y oscuridad, el binomio, la oposición crucial que vertebra toda la obra. Los imprevistos surgen al asomarnos al precipicio de la segunda parte, cuya primera porción nos narra las pasadas hazañas de los Dos Terribles -gemelos del clan Grulla, pareja de personajes muy atractiva a lo largo de la trama-. Tras ella emerge indiscutible la fase del terror, la etapa más brutal y ambiciosa de El hombre sin nombre.

De fantasmas y minotauros, de conejos y presas y destinos fluctuantes… Laberintos instalados en un mundo de los sueños que abraza la mitología y la mística más simbólica de la cultura japonesa, así como la música en ciertos puntos de descompresión, tan necesarios para recoger aliento -y para acentuar un vibrante contraste entre Oriente y Occidente, el otro gran diálogo detrás del telón-.

Entramos en una nueva dimensión gobernada por Muzaki y su entorno, con tal potencia que sentimos como si fuera una tercera parte o parte final específica dentro de la estructura planteada en el libro. Una energía negra monstruosa domina un viaje permanentemente dividido en tres direcciones complementadas con enorme talento: realidad, sueño y fantasía despedazan y se reparten el espaciotiempo hasta agotar los escenarios, saltando de masacre en masacre como si fuese de tejado en tejado.

La violencia es, ya desde la misma idiosincrasia identitaria de Nanashi o desde el opulento desarrollo de la historia de Muzaki, la aguja que recorre cada trozo de piel al juntar las sucesivas estancias de la acción. Es grotesca, es efectiva, es práctica, es atroz, es bella, casi lírica cuando toca. No deja nunca indiferente y se permite lujos como contener humor o cosechar angustia. En esas coordenadas y solo en ellas es donde podremos leer con justicia el crecimiento de Nanashi como figura ciertamente compleja, tan ciclotímica, respecto del atractivo conjunto de elementos que se sirven a su alrededor.

Caemos en el infinito vacío de misterio y destino impredecible que envuelve a nuestro hombre sin nombre en el mejor punto posible para chocarnos contra una cuestión primordial que subyace desde el principio del texto: la cuestión de la propia naturaleza como hombre, la cualificación como ser humano, el ser y estar en el universo por parte de un tipo vilmente sacudido por el voraz atlas anímico y físico que lo consume, que nos devora, en un tramo final en el que vivimos la mayor descarga visual de la obra.

Laird Barron se perfila como un gozoso descubrimiento; esta novela nos deslumbra por todo lo expuesto en estas líneas y más: el trazo de su autor nos parece inconfundible. Estamos comenzando 2024, pero este es ya uno de los libros del año.

Altavoz Cultural