-Horror Vacui-

Larga vida a Horror Vacui. Sarai, Sergio, felicidades y mucho éxito. Qué buen primer pie, qué excelente subida de telón. Hemos asumido el reto de encarar la obra de la reconocida Julia Elliott con máxima ilusión y esperanza de subrayar fuertemente su nombre entre uno de los más distinguidos a nuestros ojos, tan ejercitados en las artes oscuras de la literatura de terror. Ha sido un placer dar este paso en vuestros zapatos de gala.

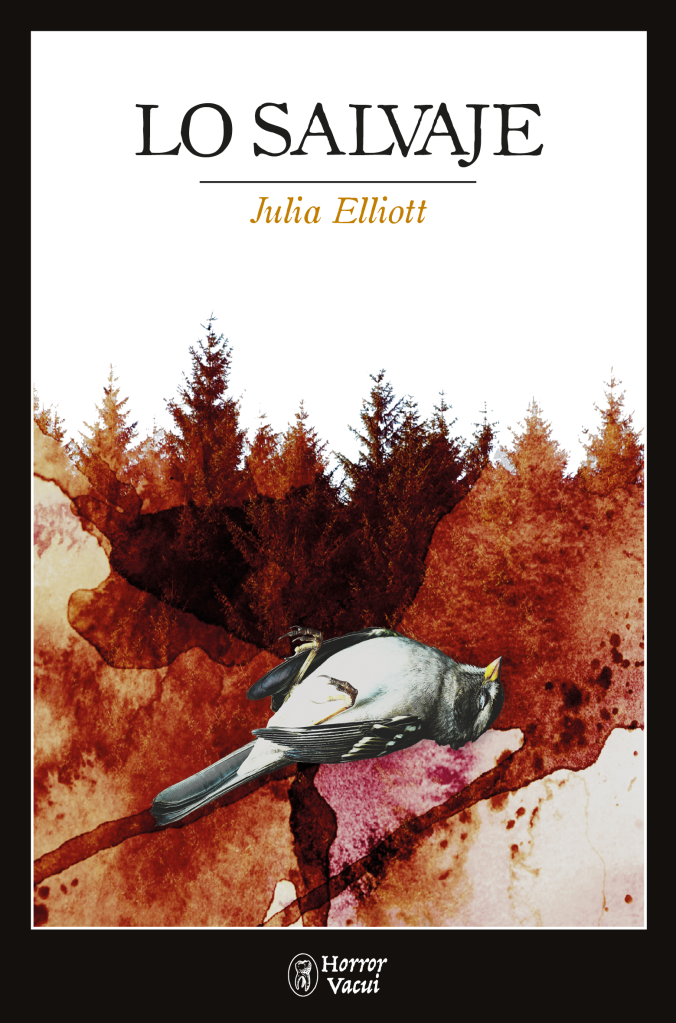

Once relatos constituyen este canto al horror más íntimo, al gótico sureño mejor dotado, a la experimentación literario-visual extrema. La polivalencia puede ser un enorme rasgo identitario. Julia Elliott es un perfecto ejemplo de mil caras, de mil recursos; sin embargo, todos sus textos, una vez has efectuado su relectura, son fácilmente considerables hijos de su mano. Sin excepción. La abundancia es hoy una bendita recompensa para el curioso.

El castigo:

El primer texto de la colección nos proporciona ciertas claves estéticas de la prosa de la autora: es experta en la descripción ambiental; se recrea en sonidos, colores y, sobre todo, olores. Es soberanamente inmersiva. Eleva lo cotidiano de un correctivo paternal a todo un ritual atravesado de tiempos tremendamente laxos, flexibles; se convierte en una partida de ajedrez entre posiciones, frases escogidas y artimañas de la protagonista para amortiguar su sufrimiento físico. Todo ello es aderezado con un exotismo tribal que penetra en el hogar y nos ofrece un poderoso contraste dentro-fuera entre la casa y lo ajeno, lo del otro. Emerge el hechizo, la magia oscura que contacta con lo cósmico, como también lo hace un final sensacional y poético. La gran interpretación de actriz como niña indefensa y llorosa que pretende enternecer o, al menos, eludir una mayor fuerza en los golpes bebe del propio pozo de horror anímico que se desbordará instantes después, en el silencio doloroso de los azotes de la vida, el peor cuero que existe. Cruzado de un potente componente animal en todas sus fases narrativas, este relato es una fabulosa carta de presentación de lo que podemos encontrar en lo más profundo de la pluma de Elliott. Notable arranque.

LIMBs:

Elise, Pip y Bob configuran el triángulo protagónico de este segundo escalón. Nacido en otoño, en lo que se revelará como una práctica habitual de la autora lo de ubicar inicialmente las narraciones en el marco espaciotemporal a partir de las estaciones, este texto junta con un espectacular y bello poderío el futuro -que es presente- con el pasado -que también es presente-. A través de la normalización del gigantesco salto tecnológico y enraizado en la Carolina del Sur de la que es residente la propia Elliott, estamos ante una historia de pura vida, de plena humanidad en el sentido más finito posible; asistimos a la irrupción de la soledad más amarga: la que se alimenta de olvidos, de no-recuerdos, de brutal pérdida del ayer. Ese es el enemigo. Nuestras armas, las de Elise, conectan avances científicos y estímulos plenamente naturales, tejidos una vez más de olores, sabores y sonidos reconocibles, añorados y/o anhelados. Salimos de nosotros mismos para poder regresar a casa, a un re-conocimiento agridulce. La cruda sensación de distancia se clava honda.

Feroz:

Viajamos a otro otoño: en esta ocasión nos topamos con una siniestra jauría de perros como principal óbice y amenaza. Retomamos la primera persona narrativa -ya empleada en el texto iniciático de la antología- y partimos de un colegio y un nuevo hogar como campamentos base de la acción original. El tesoro de esta tercera aventura atañe a otro de los fetiches más evidentes de Elliott, dejando al margen su transparente pasión por el concepto de metamorfosis: la comunicación y el lenguaje. Observamos un desentrañamiento de la anatomía canina, de su característico rasgo olfativo, y exploramos modos de expresión compartida. El Dr. Vilkas es en sí mismo el gran secreto de esta atractiva historia de instintos e impulsos primarios. Destacamos también sus bien incluidas referencias a la cultura popular, bañada en dorado por ciertas obras literarias y cinematográficas -recurso que recorre y embellece toda la serie de relatos-. Sabroso.

Mandíbula:

Otra Mandíbula para la estantería: Mónica Ojeda, Sara Tantlinger, Agustina Bazterrica… Anidamos en este cuarto texto colmados de expectativas y ciertas reservas dado el abundante bagaje con el que afrontamos el espíritu de la propuesta tiburonesca, mucho más externa que las otras en términos de canibalismo y conversión. Y nos seduce. Especialmente por un impactante lirismo, que juega doblemente en forma y fondo cuando incluye expresamente determinados versos. Pero va más allá: el tempo, la distorsión de la voz narrativa con un punto fijo en el nivel del tu / tú / tuyo, la belleza de lo ideal(-izado) besándose con la belleza del más llano defecto -corporal, emocional, espontáneo-. Y el contraste entre lo mecánico, el artefacto, lo creado, lo artificial vs. lo desnudo y etéreo. Palpamos ciertos límites de experimentalidad en algunos restos del texto, los cuales nos fascinan: la neutralidad del receptor, las permanentes interferencias -explicitadas mediante interrogantes- sobre LO QUE ES, que toca de cerca la cuestión de la realidad contada de las cosas como función creadora de dicha realidad… El terror aparece aquí por la falta de asidero elevado sobre el agua a la que se somete al lector, forzado a navegar en carne y hueso entre todo ese mar de misterio mantenido y oscuridad a punto de epxlosión. La jugada final es magistral, nos expone absurdamente ante el peligro de nuestros propios sentidos, que, cancelados, subestimados o excesivamente potenciados, son una fuente inagotable de experiencias extremas.

La familia Wild:

El aterrizaje del foco del suspense nos dirige ahora hacia un verano plagado de novedad y pelaje. Llegan los Wild y vaya apellido. Y qué exhibición de mascotas… El entrometimiento puede costar caro. Avistamos una cierta tendencia de Elliott a castigar a sus personajes, a condenarlos por sus actos, su torpeza intrínseca, su excesiva curiosidad o su aparente simpleza. Aquí la voz femenina terminará aullando. De nuevo sentimos esa invasión del otro en nuestra cotidianidad, hasta el punto de hacer estallar la rutina en mil pedazos y virar nuestra realidad hacia algo totalmente inesperado. Este relato funciona como prototipo extremado del amor fáunico. En un sonoro crujido entre la fantasía y el surrealismo nos adentramos en territorio salvaje, siendo también este texto una bandera perfecta del espíritu que enmarca el conjunto de porciones desde su título. La pieza más breve -empatada con El castigo- es un estupendo cuento sobre evoluciones y sentimientos imposibles. La familia y las usuales referencias a marcas comerciales vuelven a servir de fondo.

Regeneración en Mukti:

Alcanzamos una nueva cima natural en esta mudanza arbórea. Hemos pasado de lo profundo de una casa familiar -habitación paternal mediante- al colmo de la emancipación hogareña: nuestra protagonista esta vez es inquilina de una casa de bambú en plena selva. Lo animal y todo su colosal repertorio activa aquí una opción de lucimiento explícito muy bien ejecutada por Elliott. Vuelve a bullir la narración en manos de un personaje introducido con la sombra de la secundariedad: Red, que no tarda en ocupar la primera fila, como el Dr. Vilkas en Feroz o Cabbage en El castigo -todos ellos varones diseñados desde la mirada de la protagonista femenina-. Apreciamos una sobresaliente descripción de determinados procesos corporales, así como un nuevo capítulo en la dualidad ciencia/tecnología vs. naturaleza/salvajismo. Valoramos asimismo el estimulante juego alrededor del sentido de pertenencia, de ocupación legítima, de desamparo o desarraigo, el-ser-de-donde-estás. Hacia la mitad del texto comenzamos a atisbar el progresivo encuentro con la paz más arrolladora. Como detalle último señalamos el bonito y enésimo destello que hermana forma y fondo en el uso externo-interno del título. Hasta el momento ha sido el relato que menos impacto nos ha causado.

La máquina de amar:

El cambio de rol -despojado de la identidad femenina- hacia lo “asexuado”, como magnífica transición hacia el surgimiento de la voz masculina que se instalará paulatinamente en los posteriores textos, es mucho más que un genial recurso y un coherente rasgo definitorio de la piedr angular de este relato, candidato a nuestro predilecto de toda la colección, por cierto: en la ambigüedad de la inespecificación rotunda hallamos un abanico de posibilidades tan vasto como peligrosamente perezoso si no te apellidas Elliott y te encanta, más que tirar de hilos, fabricar prendas de lana de cabeza a pies, como sacos de piel. El humor -negro, eléctrico- es el cauce por el que discurre esta anómala historia de capacidades, amor y autoridad. Hallamos el epicentro del tópico tecnocientífico -antónimo del culmen naturalista, que recaerá sobre el lomo de Dieta cavernaria-. Nos conquista su frescura -no por falta de lecturas mínimamente afines en nuestros años de biblioteca; nos sacude la memoria incluso un estupendo relato distinguido en un certamen FTCF universitario-: trata conciencudamente de instalarnos a nosotros en el interior del personaje, trata de hacernos empatizar más allá de situaciones que raspen lo inverosímil o describan una gracieta facilona. La compleja decisión de colocar un relato así en una antología como es Lo salvaje pasa el análisis más escrupuloso con autosuficiencia.

El rapto:

La máxima expresión del horror intrafamiliar -que viene a completar el triángulo temático principal junto a los otros dos vértices: naturalismo y tecnocientifismo-. Desarrollado en torno a la figura de la adolescente Brunell y atravesado por una incrementada presencia del motivo musical, este texto nos presenta las entrañas del seno familiar a través de la siempre efectiva matriarca: la abuela. En el puente entre lo apocalíptico y lo cósmico, en el camino unidireccional del horror existencialista, abrigado por un buen surtido de símbolos pseudoreligiosos, tragamos la textura del relato que nos atrevemos a calificar como el más terrorífico de toda la colección salvaje -tal vez también desde una perspectiva más clásica o tradicional-. El aroma hermético que baña la localización del terror aquí es apenas una consecuencia directa del progresivo desentrañamiento de los personajes inquilinos de la misma. Dicho aroma se desprende de sus hábitos, se configura, como una espesa y negra nube, a base de gotas de rareza, escalofrío y miedo. Un cuento claustrofóbico muy entretenido.

Dieta cavernaria:

Clark Ashton Smith pasó por aquí. Bueno, no tan drásticamente, pero qué delicia intuir su eco. Dieta cavernaria es la otra gran rareza -junto a La máquina de amar- de Lo salvaje, en tanto en cuanto asume mayores riesgos que sus hermanos y expulsa más efusivamente características encuadrables en ciertos cánones y límites de género. Cronológicamente, nos saca a rastras del discurrir del río narrativo en el que estábamos inmersos. Nos detenemos un momento para señalar que los tres textos que hemos considerado los máximos exponentes de los grandes tópicos de la obra están ubicados juntos, seguidos, y a la altura del corazón de la estructura, una vez hemos dejado atrás el estómago y avanzamos hacia el cerebro. Zugnord encabeza toda una horda primitiva, todo un aquelarre prehistórico. La comúnmente obviada necesidad de asegurar la supervivencia de los personajes es responsablemente atendida en esta ocasión y añade una sensación de angustia no tan marcada en otras partes de la obra. La incrustación del nosotros en medio de la escala extendida desde lo arcaico hasta lo inalámbrico permite un vértigo mágico en esta experiencia de mirar hacia abajo. Una pequeña joya desenterrada.

Organismos:

Retomamos la época estival con una sospecha ardiente prácticamente confirmada: Jenny Hawkes y Brunell Hair comparten vecindario, es decir, la gran mayoría de los personajes que se desperdigan por cada uno de los textos de la antología forman parte de un mismo ámbito geográfico, dentro del propio Universo Elliott, desde la familia de El castigo hasta la pareja de Feroz, interconectado a lo largo de las sucesivas tramas. Asimismo hallamos otro aparato colectivo, más lineal: la narración enfocada sobre Jenny es alternada con aquella que dirige la linterna hacia Beth y con aquella que prende la cerilla cerca de Miles; los tres constituyen el trío protagónico, en esta ocasión -como contraste al triángulo Elise-Pip-Bob de LIMBs– con mayor individualismo e independencia en el peso total de la propuesta. Como último alijo estructural observamos el juego del intertexto insertado en cursiva. Todos estos ingredientes formales no nos distraen de una historia decadente y vetusta, más próxima a lo sublime que a lo abominable. Emerge lo vírico como manifestación trágica de lo biológico -explicitado de muchas formas, incluso referenciado a través de la propia elección denotativa del Dr. Bloom- en un genial océano de adolescencia, maternidad, videojuegos y mundo virtual desbordado y apabullante. Lo urbano acude puntual a su cita con la selva desatada y el caos es el hábitat ideal para la inquietud. Fenomenal.

El fin del mundo:

Era imposible una mejor elección para titular el acabóse de esta maravillosa antología llamada Lo salvaje. El colofón a nuestra aventura lectora por tierras gobernadas por Julia Elliott y sus largas ramas nos presenta como primer grito a Possum -en otro alarde de genial denominación de los personajes-, que canaliza la acción entre retales y huellas del camino andado: los perros, la comunidad forjada entre un grupo de personajes, el mismo cielo gris de permanente nocturnidad flagelado de contaminación, unos cuantos escupitajos sobre la mancha del capitalismo más atroz y la irrupción de elementos de última generación. Por forma y fondo, este relato es la perfecta llave final, la que cruza la cerradura definitiva, como broche idílico. Esto invita a pensar que por supuesto que hay un plan, una meditada secuenciación, pues la hoguera última es un cúmulo de huesos, carbón y pieles anteriormente deslizados. Y es mucho más que eso si hablamos de la historia más allá de su engranaje en el conjunto mecánico de Elliott: es una deliciosa historia de misterio y eclosión en la que el tempo es exquisito. Su anunciado avance hacia el fundido a negro no altera el pulso de una jugosa creación en la que se ponen sobre la mesa cuestiones como la muerte en vida, el dramático inmovilismo y la pequeñez de nuestro ser ante los ojos enormes que nos escrutan desde algún lugar elevado. Fantástico.

Concluimos este comentario deteniéndonos en el exquisito detalle de la estrellita que separa internamente los sucesivos pasajes de los relatos (a modo de los asteriscos de siempre). La edición es hermosa, cuidada infinitamente, limpia y rica. El estilo de Elliott, cuya persona narrativa fluctúa entre la primera y la tercera, es apasionante, digno de reverencia. Si bien debemos confesar una anterior aproximación a su docta habilidad literaria, desde luego ha sido gracias a esta publicación en Horror Vacui cuando al fin hemos podido morder con toda la boca la maravillosa experiencia de su autoría.

Elliott consigue que queramos, que deseemos escribir. Sus textos trascienden el final físico, son artilugios anchos, densos, en los que importa el trayecto más que el extremo, y reiterativos para la retina. Todo un lujo en forma de ecosistema propio: con su clima, su ferviente anticapitalismo, su obsesivo desarrollo del olfato, su otoño eterno en ese baile de grises y verdes y su reivindicación de una sencillez extrañada que aplaste, con botas altas ludditas, cualquier engendro no parido por la Madre Tierra, legítimo origen de horror y salvación.

-Altavoz Cultural-